一方水土养一方人,也孕育了无数道地药材和民族医药智慧。千年以来,各民族医药用病痛淬炼生存哲学,用草木谱写生命诗篇,以独特的温润与坚韧,汇入人类健康长河的浩荡奔涌之中。那不仅是自然对生命最深情的馈赠,更是技艺与文明的传承。这个夏天,一群来自五湖四海的多个民族的青年学生因南中医而结缘,组成了民族医药调研团。他们带着对民族医药的热忱与对民族团结的使命,奔赴全国各地,以采访、调研、体验等形式展开探寻之旅。

彝族医药的血脉中流淌着人与山川草木共生的古老智慧。彝族人世代栖居的高山深谷,是天然的灵药宝库,亦是神圣的疗愈道场。山野间每一株不起眼的草叶,都承载着祛病禳灾的灵性。这不仅是祛疾之术,更是彝族与自然同频共振的生命哲学。

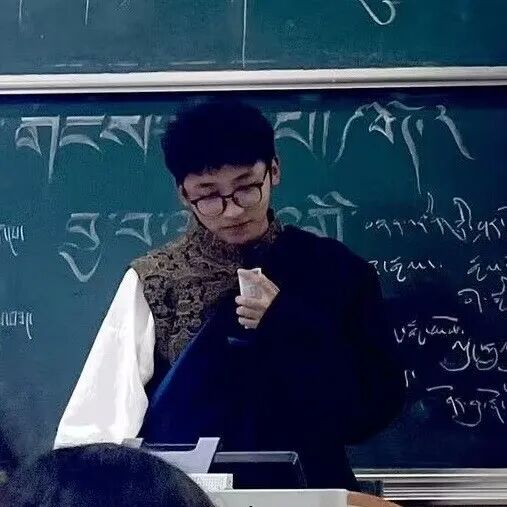

调研团同学分别采访了彝族老师、对彝医感兴趣的同学和接受彝医治疗的痛风患者,从多角度带我们领略彝族医药的魅力。

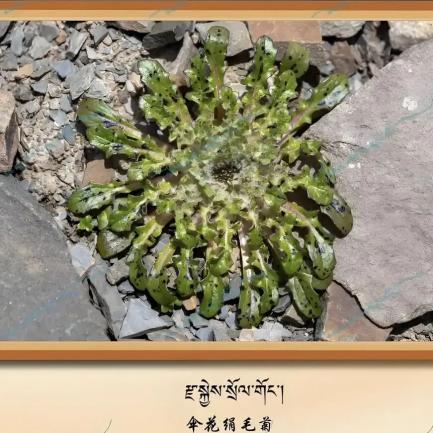

藏族医药以独特的"龙、赤巴、培根"三因理论为基础,认为人体健康需要内在的平衡。高原严酷的环境反而孕育出珍贵的药材宝库:冬虫夏草凝聚天地精华,红景天赋予生命能量,雪莲花在寒风中绽放治愈的力量。藏医们踏遍雪山草甸,将采来的药材以世代相传的秘法炮制。

当地居民用藏语回应了调研团同学的采访,强调了藏药炮制工艺的精髓。

世代依山而居、临水而作的布依人,将草木的灵性融入生命的守护。人们采集透骨香、血藤、艾草等多种山野药材,经煎煮后制成温热的药液进行浸泡,用以舒筋活络、祛风除湿、缓解劳损。药材加工则保留着传统方式——新鲜或晒干的草药常在石臼中反复舂捣,用于外敷、内服,或配制其他药剂。

调研团同学在当地居民的带领下亲身体验了布依族药材的加工和实用过程。

傣族医者深谙草木禀性,将采撷的鲜药或煎煮成汤,或舂捣为泥。一碗“雅叫哈顿”消解暑热,一罐“雅朋勒”外敷消肿。这源于雨林的馈赠,不仅是祛病良方,更是傣家人与自然相生共荣的生存哲学。

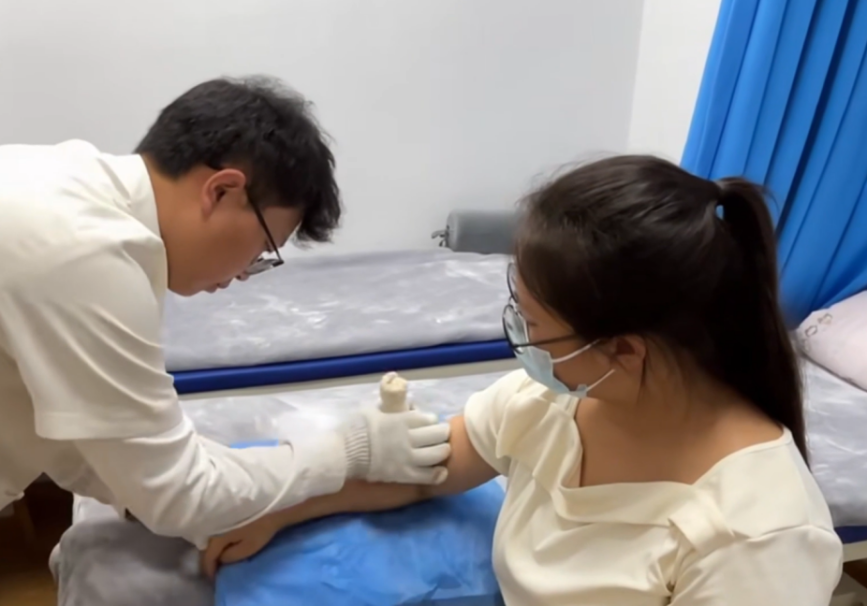

调研团同学参加了西双版纳的中傣医大型义诊活动,实地学习了傣族的“暖雅”(睡药疗法)、“果雅”(包药疗法)等传统疗法。

在丝绸之路上,维吾尔族医药如一颗璀璨明珠,巧妙融合了波斯、阿拉伯、古希腊及传统中医的精华,形成了以“火、气、水、土”四大物质与气质学说为核心的生命哲学。维医尊崇“身心平衡”的疗愈之道,擅长运用沙疗驱寒逐湿、药茶调理内腑、雪莲入药滋养元气。

调研团同学向当地维医请教了埋沙疗法的方法和作用原理,了解了接骨的奇妙功效。

汉族传统医药,根植于华夏沃土,是流淌千年的生命智慧长河。它以阴阳五行为哲学根基,视人体为精、气、神和谐统一的整体,强调天人相应。它不仅是疗愈之术,更是深邃的养生之道,蕴含着敬畏自然、顺应四时的古朴哲理。

调研团同学参与了拔罐体验和中药分装等项目,在实践中学习传统汉族医药的精深之处。

当调研团成员的脚步踏遍祖国的大好河山,当民族医药的智慧在各族人民中流转,这场跨越山海的实践,早已超越简单的服务与调研。它是岐黄薪火在多民族土壤中的共燃,是健康纽带将心与心紧密相牵。每一份记录、每一次交流,都在书写 “各美其美,美美与共” 的生动注脚。愿这簇医路星火,照亮民族医药传承之路,更焐热中华民族共同体的融融暖意。

文:陈昊楠 审:郁祥