2025年 8月19 日,南京中医药大学唐宗湘教授、王长明教授及江苏省肿瘤医院姜玲团队在《Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America》(PNAS,中科院医学一区)发表题为 “Unraveling the neuroimmune mechanisms in cancer-induced bone pain: New horizons for therapeutic intervention of the two-phase paradigm” 的最新研究成果,揭示了癌症诱导骨痛(CIBP)的双阶段神经免疫调控机制,为不同病程的癌痛精准干预提供了全新靶点。

癌症诱导的骨痛(cancer induced bone pain,CIBP)是骨转移癌或骨肉瘤患者最常见的严重并发症之一,2022 年全球新发癌症病例约 2000 万,其中肺癌等恶性肿瘤易发生骨转移,导致患者出现难以忍受的骨痛,严重降低生活质量。长期以来,CIBP的神经免疫调控机制尚不明确,临床缺乏针对性的阶段化治疗方案。

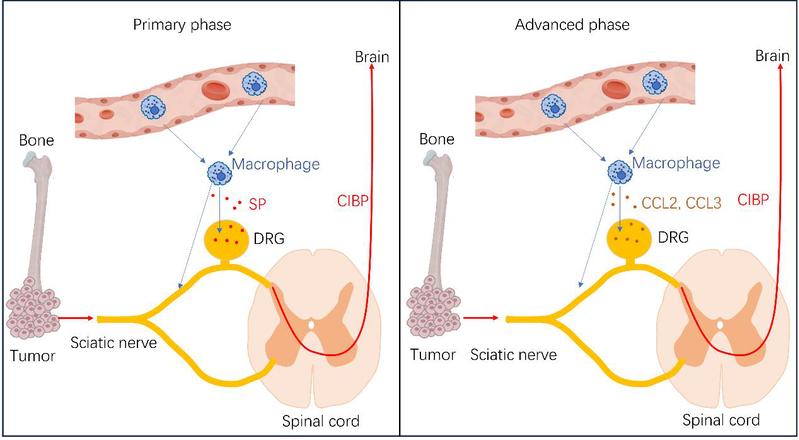

研究团队以疼痛感知关键神经肽-P 物质(SP)为核心研究对象,运用行为学、免疫学多技术手段,在小鼠CIBP模型中证实:背根神经节(DRG)神经元通过胞吐作用释放的P物质是启动癌痛的 “关键信号分子”。研究发现,SP水平与冷痛觉过敏、热痛觉过敏及机械痛觉过敏等疼痛行为高度相关, DRG和坐骨神经中出现大量巨噬细胞浸润,特别是促炎型M1巨噬细胞数量显著增加。敲除巨噬细胞可明显缓解CIBP,阻断SP-神经激肽1受体(NK1R)通路能减少巨噬细胞浸润、有效减轻疼痛症状,提示SP-NK1R -巨噬细胞轴是 CIBP 早期(初级阶段)的核心调控通路。

值得关注的是,研究团队还发现 CIBP 存在 “双相模式”:在疾病晚期,SP 水平逐渐下降,DRG 神经元会转而释放 CCL2 和 CCL3 两种趋化因子,持续招募巨噬细胞维持疼痛状态。通过特异性阻断 CCL2 或 CCL3 通路,可显著降低晚期 CIBP 模型小鼠的巨噬细胞浸润量并缓解疼痛,而此时再阻断 SP-NK1R 通路则无明显效果。研究结果明确了CIBP不同阶段的核心调控分子差异,为 “阶段化精准干预” 提供了理论依据。

南京中医药大学为第一单位,唐宗湘教授、王长明教授及姜玲老师为通讯作者,研究生贾海旺、王焓文等参与了主要研究工作。研究成果受到国家自然科学基金、江苏省中医药科技发展计划、江苏高校优势学科建设工程(中西医结合)、南京中医药大学中药学优势学科、中药制药过程控制与智能制造技术全国重点实验室等项目资助。

原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2503779122

(撰稿人:王长明;审核人:朱立峰)